Dienstag endet die Steuerabgabe-Frist: Doch viele Dresdner Grundstücke sind zu ungenau vermessen

Dresden - Die Zeit läuft: Bis Dienstag müssen viele Dresdner Grundstücks-Besitzer ihre Grundsteuer-Erklärung abgeben. Das zuständige Finanzamt erwartet rund 175.000 Meldungen. Das Problem: Darunter finden sich nicht wenige Grundstücke, die mit ungenau gemessenen Werten im Grundbuch stehen, sodass womöglich ein anderer Steuer-Betrag fällig wäre.

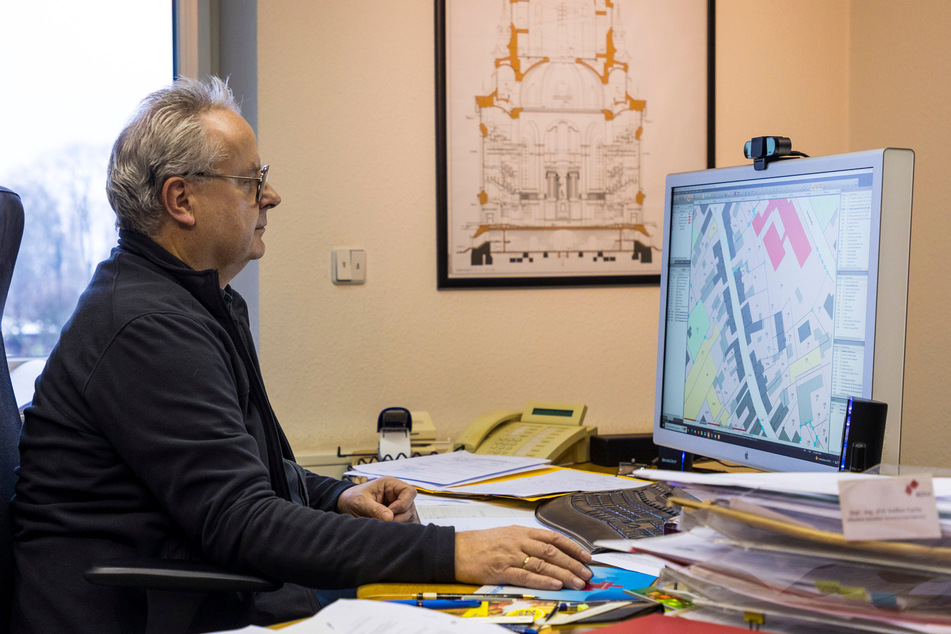

"Die Ursache dafür liegt zumeist in den Ursprüngen der Kataster-Vermessung, die im 19. Jahrhundert begann. Damals hat man die Flurstücke noch mit Maßband vermessen und dann händisch auf Karten eingezeichnet", erklärt Vermessungsingenieur Steffen Fache (61), der in Dresden häufig Abweichungen zwischen älteren und neueren Messungen feststellt.

Letztere seien seit Inkrafttreten des Sächsischen Vermessungsgesetzes ab 1991 mit einem veränderten Verfahren durchgeführt worden.

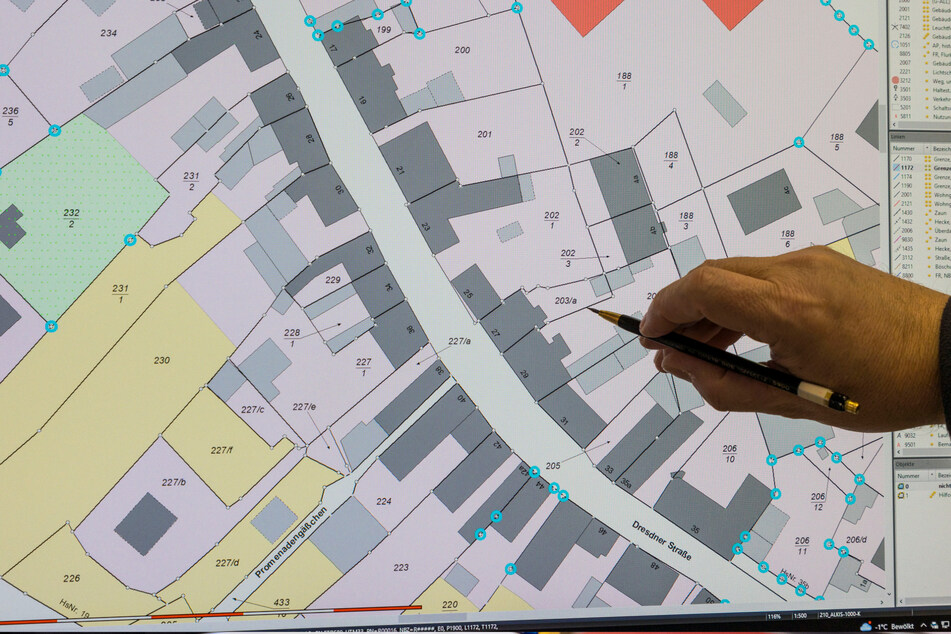

"Seitdem wird ein digitales Koordinatenkataster genutzt, das deutlich präziser ist", so Fache.

Im Rahmen einer Neuvermessung würden einzelne Grenzpunkte genauestens mit einer 5-Millimeter-Toleranz festgelegt.

"Dafür ermitteln wir Festpunkte über GPS, an denen das Tachymeter zur Ausmessung aufgestellt wird."

Wohl erst gut zwei Drittel der Meldungen eingegangen

Die erfassten Werte würden anschließend am PC zu einem Fortführungsriss zusammengefügt. Er zeige letztlich, ob die alten Zeichnungen mit der Realität übereinstimmen.

"Dabei kann es vorkommen, dass Kunden von den Ergebnissen überrascht sind, da eine größere oder kleinere Grundstücksfläche ermittelt wurde."

Ob sich Neuvermessungen für Grundstücks-Besitzer lohnen könnten, ist laut Fache pauschal nicht zu beantworten. "Dies hängt immer von der Höhe der Grundsteuer ab. Schließlich kostet eine Vermessung von vier Grenzpunkten rund 3100 Euro."

Derweil lässt die Grundsteuererklärung mancher Eigentümer noch auf sich warten. Wie eine Sprecherin des Dresdner Finanzamtes auf TAG24-Nachfrage mitteilte, sind bislang erst gut zwei Drittel der Meldungen eingegangen.

Die Anfänge des Katasters

Bis zur Französischen Revolution (1789) reichen die Anfänge des Katasters in Europa zurück. Damals wurde in Frankreich im Rahmen der Grundsteuer-Einführung ein flächendeckendes Register entworfen, in dem die genauen Flächenmaße der Grundstücke erfasst waren.

Rund zwanzig Jahre später wurde ab 1808 auch im von Napoleon besetzten Rheinland sowie Westfalen ein Parzellenkataster angelegt.

Eine Neuordnung der Grundsteuer-Erhebung für die östlichen Provinzen Preußens, darunter Brandenburg sowie Sachsen, folgte erst deutlich später im Jahre 1861.

Seitdem wurden auch in Dresden Grundstücksgrößen erfasst und im Kataster festgehalten.

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe