Ausstellung "Die blauen Schwerter" im Japanischen Palais: Meissener in der DDR

Dresden - Wer bei Meissener Porzellan nur an barocke Kaffeetafeln denkt, wird im Japanischen Palais eines Besseren belehrt. Die Ausstellung "Die blauen Schwerter. Meissen in der DDR" zeigt, dass hinter dem zarten Glanz der berühmten Marke auch ein robustes Stück Zeitgeschichte steckt: sozialistische Planvorgaben, Devisenhandel und ein Künstlerkollektiv, das zwischen Staatsauftrag und Gestaltungsdrang balancierte. Die Schau ist ab Samstag bis 22. Februar 2026 geöffnet.

Es könne für diese Ausstellung kaum einen passenderen Ort geben als das Japanische Palais, sagt Bernd Ebert, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD).

Das Gebäude war von August dem Starken einst für die Porzellansammlung geplant worden.

Wie andere Museen der SKD erlaubt auch die Dauerausstellung der Porzellansammlung im Zwinger aus Platzgründen nur die Präsentation eines kleinen Teils des Bestandes. In dieser Ausstellung ließen sich viele Stücke zeigen, "die sonst im Depot versteckt sind", so Direktorin Julia Weber.

450 Exponate sind insgesamt zu sehen, neben den sammlungseigenen viele Leihgaben anderer SKD-Museen sowie weiterer Institutionen und ein Teil aus Privathaushalten.

180 Objekte stammen aus dem Bestand der Meissen Porzellan-Stiftung. "Wir hüten das historische Erbe", sagt Susanne Bochmann, Kuratorin der Stiftung, die um die 30.000 Stücke im Bestand hat. Etwa zwei Drittel stammten aus DDR-Zeit, so Bochmann.

Die Ausstellung beleuchtet ebenfalls die politische Einflussnahme

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die traditionsreiche Manufaktur zunächst Demontagen und Reparationsforderungen überstehen.

Bald erkannte die DDR-Führung den Wert der Marke: Meissener Porzellan war Exportschlager und Devisenbringer zugleich. Im Wert von 30 Millionen West-Mark exportierte die DDR jährlich Porzellane allein in die Bundesrepublik.

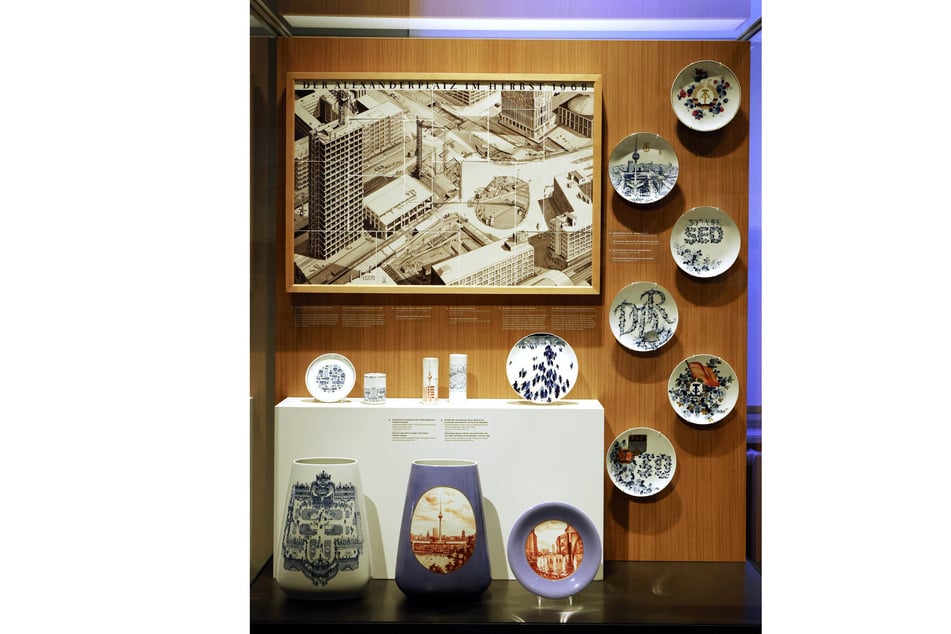

Die Ausstellung erzählt von dieser Gratwanderung mit Service-Serien, Vasen, Dokumenten und historischen Fotografien und rückt neben der Formschönheit auch den Arbeitsalltag, wirtschaftliche Pläne und politische Einflussnahme ins Bild.

Im Zentrum des Interesses steht das Künstlerkollektiv mit Ludwig Zepner, Heinz Werner und Peter Strang

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Künstlerkollektiv um Ludwig Zepner, Heinz Werner und Peter Strang, das in den 1960er- und 70er-Jahren Neues wagte: figürliche Skulpturen, farbenfrohe Dekore, moderne Serviceformen.

Ihre Arbeiten zeigen, wie sich barockes Erbe und sozialistische Moderne kreuzten - manchmal harmonisch, manchmal widerspenstig.

Modelle, Entwürfe und selten gezeigte Einzelstücke lassen den Erfindergeist der Zeit lebendig werden. Zugleich macht die Schau deutlich, wie wichtig Porzellan war als Wirtschaftsfaktor, Aushängeschild und Mittel kultureller Diplomatie.

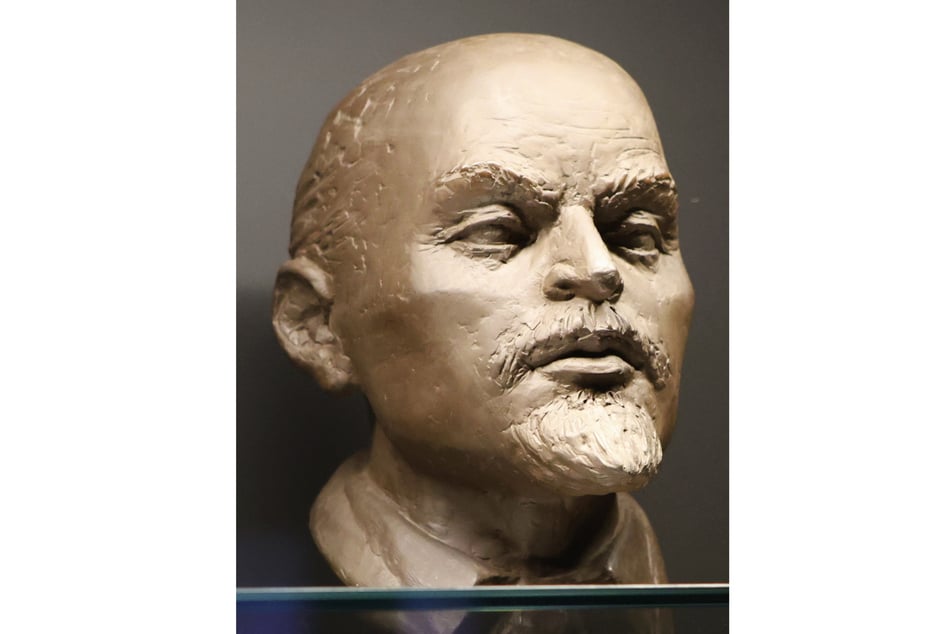

Kostbares Meissener ging in den Westen, um harte Devisen zu beschaffen. Klein - aber eindrücklich - war der Anteil der Porzellanproduktion, die das ideologische Weltbild der DDR repräsentierten, etwa in Form von Porträtbüsten (Lenin, Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann u.a.), Wandfriesen aus Kacheln mit Arbeitermotiven oder Geschirr. "Solche Stücke verkauften sich nicht gut im Westen", erklärt Julia Weber, weshalb man die Produktion gering gehalten habe.

Die Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf ein Stück jüngerer Kulturgeschichte, das bisher unterbelichtet war. "Wir konnten nicht alles erforschen zu 40 Jahren Meissen", sagt Julia Weber.

So versteht sich die Ausstellung nicht nur als retrospektive Präsentation, sondern als Anstoß zu weiterführender Forschung und öffentlicher Debatte.

Titelfoto: Stefan Häßler