Vollkomfort statt Klo auf der Treppe: Die gute alte "Platte" war einst heiß begehrt

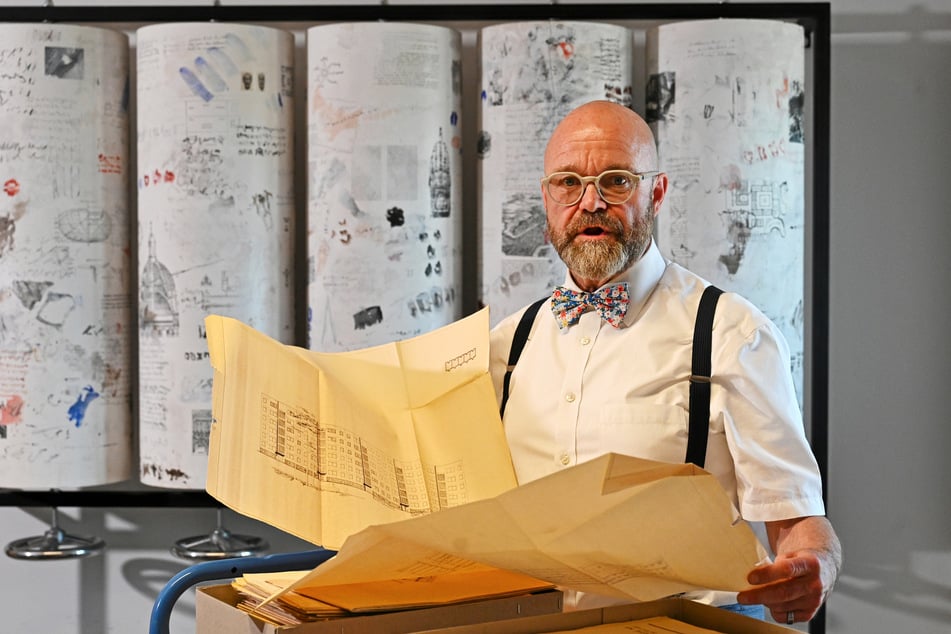

Dresden - Zwischen 1960 und 1989 wurden etliche Plattenbauten in Dresden aus der Erde gestampft. Noch immer prägen die typischen DDR-Wohnblocks - von außen schmucklos, von innen hellhörig - das Stadtbild. Heute ist eine Wohnung im Plattenviertel wenig begehrt, aber früher hatte sie einen fantastischen Ruf, sagt Stadtarchiv-Chef Thomas Kübler (59). Er springt in unserer Sommerserie "Geheimes Dresden" für die Platte in die Bresche.

Alles in Kürze

- Plattenbauten in Dresden waren früher begehrt.

- 64.000 Wohnungen in Plattenbauweise errichtet.

- Bauten wurden individuell gestaltet.

- Früher Wunschtraum, heute wenig begehrt.

- Stadtarchiv-Chef Kübler wuchs in Platte auf.

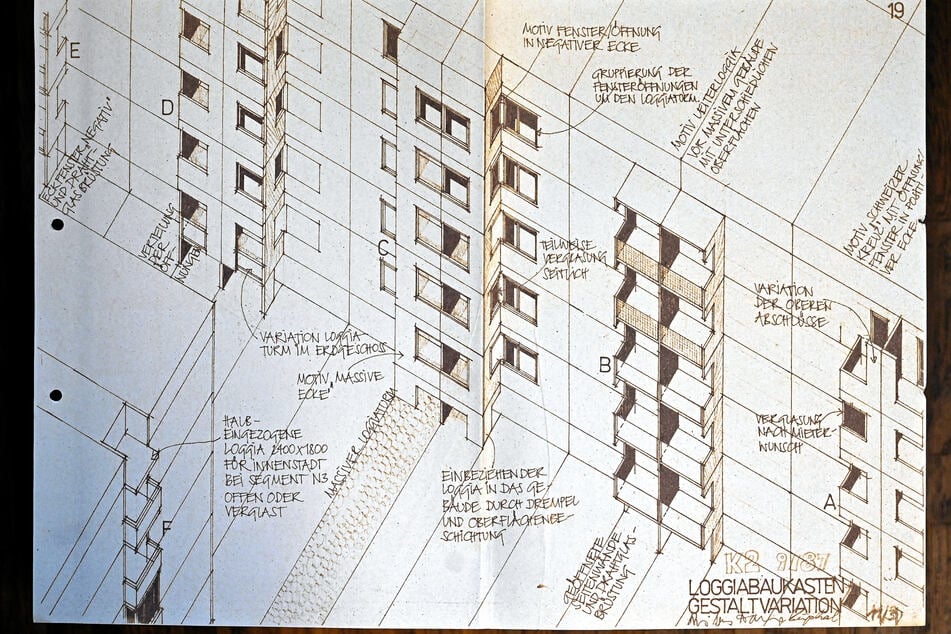

Als Dresdner Archivleiter wacht Kübler über die fachgerechte Aufbewahrung aller Planunterlagen der DDR-Plattenbauweise. Darunter unzählige Bauzeichnungen für ganz konkret in Dresden umgesetzte Bauwerke.

Zum Beispiel für die Platten am Goldenen Reiter oder die Prager Zeile in der Innenstadt. "In Dresden hat man die Platte ins Stadtbild integriert, das war in Städten wie Halle oder Rostock ganz anders", weiß Kübler.

Von rund 300.000 Dresdner Wohnungen wurden rund 64.000 in Plattenbauweise errichtet - die meisten nach dem 1972 erdachten, kostensparenden Typ WBS70, der DDR-weit meistgebauten Platte überhaupt.

Der Archivar: "Diese Bauten waren nicht alle identisch, sondern wurden in Maßen verschieden gestaltet." Zum Beispiel in Waschbeton-Optik am Albertplatz, mit pastellbunten Balkonen an der Kohlenstraße oder blutroter Fassade am Goldenen Reiter.

Plattenbauten erfreuten sich früher großer Beliebtheit

Höher hinaus schießen die eher würfelförmigen Plattenbauten vom Typ WHH17 mit zwölf bis 16 Geschossen wie an der Reitbahnstraße in der Innenstadt, am Albert-Wolf-Platz in Prohlis oder an der Braunsdorfer Straße in Gorbitz. Heutzutage keine besonders feinen Wohngegenden.

Früher war das anders, berichtet Thomas Kübler: "Die Neubauten haben alle möglichen Leute angezogen, weil die Wohnsituation in Altbauten in der Äußeren Neustadt, in Pieschen, Löbtau oder Cotta viel schlechter war.

Das merkt man daran, dass es einen riesengroßen Bestand an Eingaben zum Thema Wohnungsqualität in den Altbauten gab. Zur Qualität der Neubauwohnungen hingegen gab es kaum Eingaben."

Auch der Archiv-Chef wuchs in der Platte auf

Während Plattenbauten im Westen im Vorhinein häufig sozial Schwachen vorbehalten wurden, wurde das Leben im DDR-Neubauviertel auch in Dresden zum Wunschtraum, der Ausdruck Platte keineswegs diffamierend genutzt.

Immerhin lebten und leben rund hunderttausend Dresdner in einer solchen Wohnung. Davon allein 45.000 in den großen Siedlungen Johannstadt, Prohlis und Gorbitz.

"Bis heute kann man die Lebensqualität im Dresdner Plattenviertel nicht pauschal bewerten. Gorbitz beispielsweise ist viel lockerer und grüner bebaut als die Johannstadt, die sich im Sommer stärker aufheizt."

Als Kind wuchs Archiv-Chef Kübler übrigens selbst in der Platte auf, und zwar an der Budapester Straße (Ecke Altenzeller Straße). "Wir wohnten in einer Dreiraumwohnung, 64 Quadratmeter, Südbalkon, Küche mit Durchreiche, eigenes Kinderzimmer. Ich erinnere mich gerne an die Zeit im Zehngeschosser zurück."

Weitere spannende Anekdoten aus der Stadtgeschichte finden sich im neuen Buch des Stadtarchivs namens "in civitate nostra Dreseden". Exklusiv erhältlich im Stadtarchiv Dresden (Preis: 49 Euro) oder per Online-Bestellung unter: www.dresden.de/stadtarchiv-buch

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig / IMAGO/C3 Pictures