Forschungsprojekt ELISE soll endlich Klarheit bringen: Wie gefährlich sind die Vogtland-Beben?

Bad Brambach - Lampen schwingen, Geschirr klappert, der Boden vibriert: Seit Jahrhunderten erschüttern immer wieder sogenannte Schwarmbeben - eine Abfolge einer Vielzahl von Erdbeben ähnlicher Magnitude - die deutsch-tschechische Grenzregion rund um das Egerbecken. Das groß angelegte Forschungsprojekt ELISE (Eger Large Seismic Experiment) soll nun neue Erkenntnisse bringen - auch darüber, wie groß die Gefahr fürs Vogtland wirklich ist, die im Erdinneren schlummert.

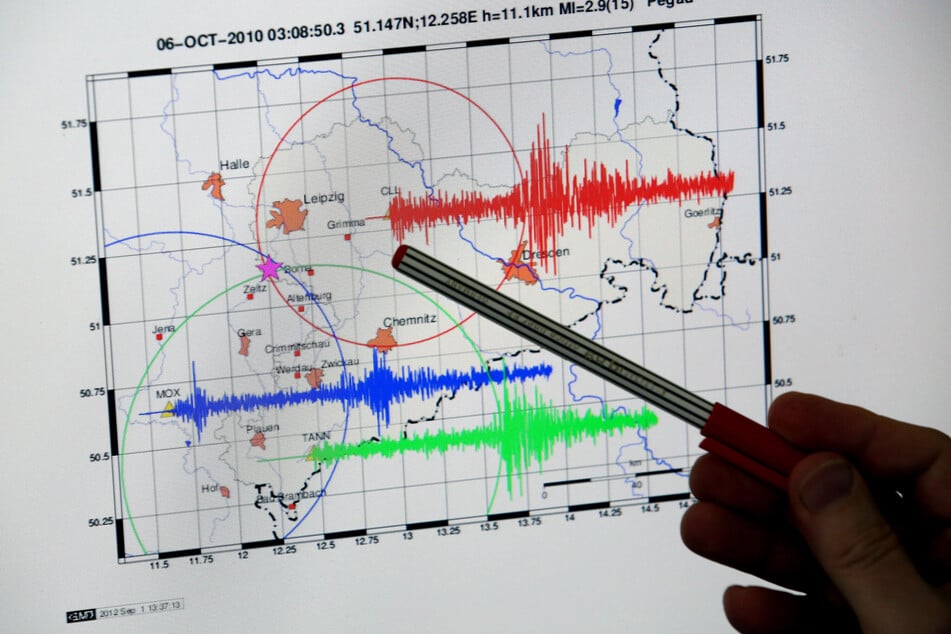

26.000 Erdbeben-Ereignisse wurden allein in den Jahren 2006 bis 2023 gemessen. Die meisten Epizentren lagen dabei in Tschechien bei Nový Kostel und Luby, nahe der sächsischen Grenze. Aber auch in der sächsischen Region zwischen Bad Brambach, Plauen und Oelsnitz bewegt sich immer wieder die Erde.

Die Schwärme treten dabei über Tage, Wochen oder Monate auf, ohne ein einzelnes dominantes Hauptbeben. Selten erreichen sie dabei Magnituden über 4,0. Für uns Menschen spürbar werden sie überhaupt erst ab einer Magnitude von etwa 2,0.

Da sich im Vogtland keine tektonischen Platten treffen, gehen Experten davon aus, dass die Ansammlung von Magma in etwa 30 Kilometern Tiefe die Ursache für die Erdbebenschwärme ist.

Dafür sprechen auch Gasaustritte in Mofetten sowie zahlreiche Mineralquellen in der Region. Klarheit soll nun ELISE bringen.

Selbst die kleinsten Beben können jetzt gemessen werden

Bei dem groß angelegten Messprojekt, das eine Laufzeit von zwölf bis 18 Monaten hat, sollen circa 300 temporäre seismische Stationen in Westböhmen und dem Vogtland auf einer Fläche von 100 mal 100 Kilometern installiert werden und die seismische Aktivität in dichter räumlicher Auflösung erfassen. Die Stationen bestehen aus kleinen, wetterfesten Gehäusen, die ein dreikomponentiges Seismometer, einen hochauflösenden Datenlogger mit satellitengestützter Zeitsynchronisation sowie eine Akku-Stromversorgung enthalten.

Bereits Anfang August wurden die ersten 210 Stationen eingerichtet. In einer zweiten Phase sollen weitere rund 90 Stationen im Spätherbst folgen. Zusammen mit dem schon bestehenden Netzwerk von etwa 70 permanenten Stationen werden es in Summe schließlich etwa 350 bis 370 Messpunkte sein.

"Durch die hohe Stationsdichte sollen selbst sehr schwache, bislang unsichtbare Beben registriert und so vollständige Erdbebenkataloge erstellt werden. Mit präzisen Lokalisierungen will man untersuchen, ob Schwarmbeben durch CO₂-reiche hydrothermale Fluide (Anm. d. Red.: heiße Wasser- und Dampflösungen) oder aufsteigende Schmelzen ausgelöst werden und wie diese in der Erdkruste zirkulieren", erklärt Projektkoordinatorin Dr. Pinar Büyükakpinar, Nachwuchswissenschaftlerin am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Außerdem wollen sich die Wissenschaftler mittels seismischer Tomografie ein Bild von den geologischen Strukturen bis in etwa 15 Kilometer Tiefe machen.

"Darüber hinaus sucht ELISE nach tieffrequenten Beben oder Tremor-Signalen, die Hinweise auf magmatische Prozesse im tieferen Untergrund liefern können." Auf diese Weise soll geklärt werden, ob Schmelz- oder Fluidpfade größere Erdbeben- oder sogar Vulkan-Ereignisse auslösen könnten. "Derzeit gilt die Wahrscheinlichkeit für wirklich schadensträchtige Magnituden jedoch als gering", beruhigt die Wissenschaftlerin.

Vulkanismus in Sachsen hat manches hinterlassen

- Der Rochlitzer Supervulkan, der längst nicht mehr als solcher zu erkennen ist, bildete vor etwa 294 Millionen Jahren einen riesigen Einsturzkessel, eine sogenannte Caldera - die drittgrößte der Welt. Der Ausbruch ließ den Rochlitzer Porphyrtuff entstehen.

- Der Tharandter Wald liegt in einem alten vulkanischen Kessel. Hier gab es vor etwa 320 Millionen Jahren aber keinen einzelnen Supervulkan, sondern eine großflächige vulkanische Aktivität.

- Auch der Chemnitzer Zeisigwald ist das Eruptionszentrum eines Vulkans, der vor etwa 291 Millionen Jahren ausbrach. Davon zeugt heute noch der "Versteinerte Wald" in Chemnitz.

- Im Lausitzer Vulkanfeld findet sich eine Vielzahl erloschener Vulkane, zum Beispiel die Lausche, die Landeskrone, der Stolpener Burgberg und der Kottmar, die alle vor etwa 30 Millionen Jahren entstanden sind. Zu den vulkanischen Relikten der Region zählen außerdem Schlackenkegel, Maare und Lavadome.

- Der letzte Vulkanausbruch im Vogtland ereignete sich vor 300.000 Jahren. Die Magmablase in etwa 30 Kilometern Tiefe des Eger-Beckens ist noch aktiv.

Schon gewusst?

Schwarmbeben wurden im Vogtland über viele Jahrhunderte hinweg beobachtet und dokumentiert.

Instrumentelle Erdbebenkataloge existieren lückenlos seit den 1960er-Jahren. Die Bezeichnung selbst hatte erstmals 1899 Josef Knett gebraucht, als er eine Abhandlung über Erdbebenschwärme im Vogtland im Jahr 1824 verfasste.

Das stärkste jemals in der Region gemessene Erdbeben im Verlauf eines Schwarms trat im Winter 1985/86 mit einer Magnitude von 4,6 auf.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Jan Woitas/dpa. imago images/lausitznews.de