Als Wachsfiguren die Dresdner das Fürchten lehrten: Ein Museum zum Gruseln

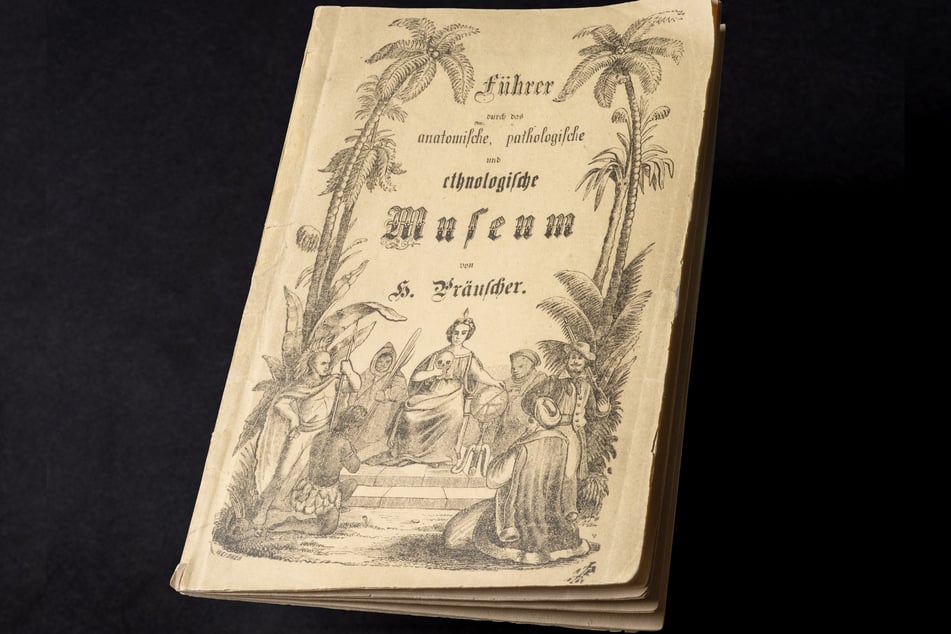

Dresden - Im 19. Jahrhundert waren Dresdner frommer als heute. Aber nicht weniger sensationslüstern! Das belegen mittlerweile vergilbte Broschüren über ein schauerliches Wachsfigurenkabinett im Gewandhaus. Für unsere Sommerserie "Geheimes Dresden" lüftet Archivarin Dr. Sylvia Drebinger-Pieper (40) pikante Details.

Alles in Kürze

- Dresdner Wachsfigurenkabinett war ein Besuchermagnet

- Hermann Präuschers Museum zeigte Folterinstrumente und Krankheiten

- Präuscher wollte mit seinen Ausstellungen moralische Missstände aufzeigen

- Das Museum prägte die Dresdner Museumslandschaft bis ins 20. Jahrhundert

- Heute erinnert das Stadtarchiv-Buch an diese kuriose Episode der Stadtgeschichte

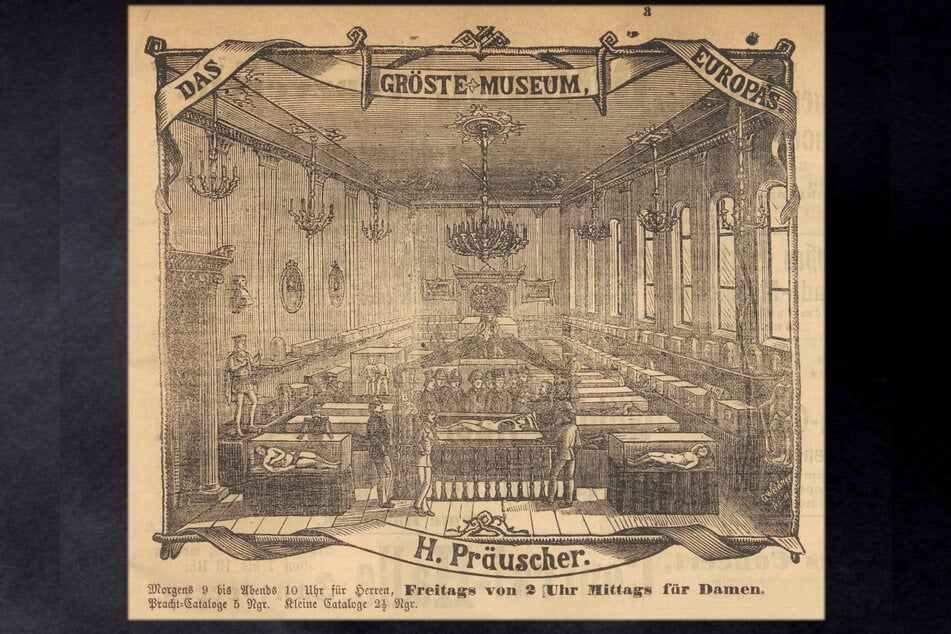

Ihr zufolge war Hermann Präuschers "anatomisches, pathologisches und ethnologisches Museum" ein Besuchermagnet in Dresden. Ab 1868 war die Wanderausstellung hier immer wieder zu Gast.

Dabei waren viele der rund 2000 wachsmodellierten Exponate nichts für schwache Nerven - zeigten Folterinstrumente, aufgeschnittene oder von Krankheit befallene Organe, bekannte Verbrecher ...

"Ein häufiges Motiv waren Geschlechtsteile - auch weil sie sonst nirgends zu sehen waren. Dutzende Moulagen zeigten ausgiebig alle Stadien von Syphilis oder anderen Geschlechtskrankheiten", weiß Drebinger-Pieper. Eine ganze Abteilung widmete Präuscher "Krankheiten durch Onanie und Selbstbefleckung".

Die Archivarin: "Präuscher war auch auf moralischer Mission. Er wollte die Folgen einer aus seiner Sicht nicht sittlichen Lebensweise aufzeigen, wenn er zum Beispiel durch Alkohol oder Geschlechtskrankheiten veränderte Organe ausstellte."

Sensationslüsterner Präuscher war ein wahrer Werbefachmann

Wer war Museums-Chef Hermann Präuscher (1839-1896)? Er wurde in Gotha geboren, schon sein Vater tingelte mit einem Wachsfigurenkabinett umher. Präuscher wurde erst Tierbändiger und erbte dann die väterliche Sammlung.

"Als Unternehmer war er ständig auf der Jagd nach neuen Sensationen und ein echter Werbefachmann. Allein in Dresden hat er mannigfache Zeitungsanzeigen geschaltet und viel plakatiert", sagt Drebinger-Pieper.

Zu einem Museums-Dauerbrenner wurde sein Modell einer "anatomischen Venus" - ein weiblicher Oberkörper mit abnehmbarer Bauchdecke und 16 herausnehmbaren Organen.

Eine grausige Attraktion war die Mumie der weltweit als "Affenfrau" vermarkteten Julia Pastrana (1834-1860). Sie wurde schon zu Lebzeiten auf Menschenschauen gezeigt. Präuscher stellte die ausgestopfte Leiche von Pastrana aus und setzte ihre verstorbene, ausgestopfte kleine Tochter auf eine Vogelstange.

Präuschers Ausstellungen prägten die Dresdner Museumslandschaft

Rund einen Monat lang gastierte Präuscher bis 1888 regelmäßig in Dresden, wurde schließlich am Wiener Prater sesshaft. Nach seinem Tod führten seine Kinder das Museum fort, bis ein Brand 1944 fast alles zerstörte. In Dresden hatten sich in der Zwischenzeit auch andere Panoptiken etabliert.

"Mit der voranschreitenden Volksaufklärung und dem medizinischen Fortschritt schwand das große Interesse an Wachsfigurenkabinetten im 20. Jahrhundert langsam. Auch die Fotografie wurde zunehmend zur Konkurrenz", stellt Archivarin Drebinger-Pieper fest.

Doch über mehrere Jahrzehnte waren Hermann Präuschers gruselig-kuriosen Präparate und Exponate ein fester Bestandteil der Dresdner Museumslandschaft, mitten im Herzen der Stadt.

Weitere spannende Anekdoten aus der Stadtgeschichte finden sich im neuen Buch des Stadtarchivs namens "in civitate nostra Dreseden". Exklusiv erhältlich im Stadtarchiv Dresden (Preis: 49 Euro) oder per Online-Bestellung unter: www.dresden.de/stadtarchiv-buch