Heute vor 87 Jahren: Als jüdische Kinder aus Schulen verbannt wurden

Heute vor 87 Jahren traf am 14. November 1938 im Rahmen der Novemberpogrome eine neue Anordnung jüdische Kinder besonders hart: Sie verloren das Recht auf Schulbildung.

Geschichtsträchtige Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: Heute vor ... Jahren.

Am 14. November 1938 setzte Reichserziehungsminister Bernhard Rust den sofortigen Ausschluss aller jüdischen Schülerinnen und Schüler aus deutschen Schulen offiziell in Kraft.

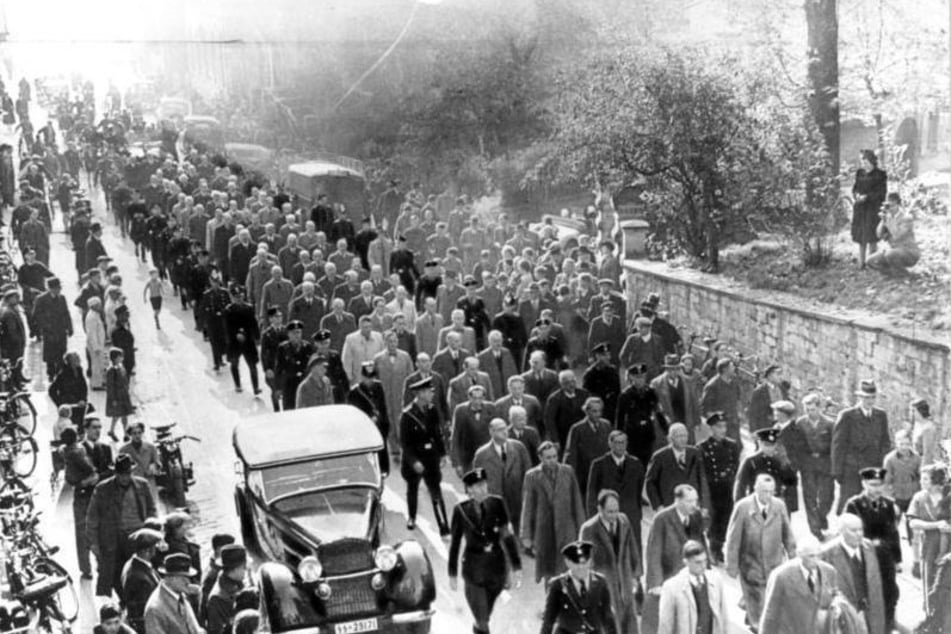

Diese Verfügung war Teil der nachfolgenden Maßnahmen auf die Novemberpogrome vom 9. und 10. November 1938. Dabei wurden im gesamten Deutschen Reich Synagogen niedergebrannt, Geschäfte zerstört und tausende jüdische Menschen misshandelt, verhaftet oder gar getötet.

Zwei Tage zuvor, am 12. November 1938, hatten führende Vertreter des NS-Regimes unter Leitung von Hermann Göring in einer Ministerbesprechung weitreichende Schritte zur vollständigen Ausgrenzung jüdischer Bürger beschlossen. Rust setzte diese Beschlüsse im Bildungswesen um.

Der 14. November 1938 markiert damit einen Wendepunkt in der systematischen Ausgrenzung jüdischer Menschen aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens - auch aus der Schule, einem Ort, der eigentlich dem Lernen, der Gemeinschaft und der Zukunft dienen sollte.

Ausschluss aus den Schulen

Mit der Anordnung vom 14. November verloren tausende jüdische Kinder und Jugendliche über Nacht das Recht auf Bildung in öffentlichen Schulen. Lehrer mussten jüdischen Kindern den Zutritt verweigern, Mitschüler und Mitschülerinnen durften keinen Kontakt mehr zu ihnen halten.

Für viele Familien bedeutete dies nicht nur das Ende des geregelten Schulalltags, sondern auch den Verlust sozialer Kontakte und eines wichtigen Teils ihres bisherigen Lebens.

Einige Gemeinden versuchten selbstständig jüdische Privatschulen zu organisieren, um wenigstens eine Grundbildung zu ermöglichen. Doch diese standen unter strenger Kontrolle und boten nur eingeschränkte Möglichkeiten.

Gesellschaftliche Folgen und historische Bedeutung

Auf den Ausschluss jüdischer Kinder folgte bald auch das Unterrichtsverbot für jüdische Lehrkräfte. Schulen wurden letztlich zu Orten, an denen der NS-Staat seine Ideologie der Ungleichheit festigte.

Diese Maßnahmen vertieften die soziale Trennung und ebneten den Weg für weitere Schritte der Diskriminierung und noch grausamere Verbrechen, die in den folgenden Jahren ihren tragischen Höhepunkt fanden.

Der 14. November 1938 steht damit für den Beginn einer Phase, in der Bildung nicht mehr der Förderung des Einzelnen diente, sondern der politischen Ausgrenzung.

Erinnern als Auftrag

Das Wissen um die Ereignisse des 14. November 1938 mahnt, Diskriminierung in jeder Form zu erkennen und ihr entgegenzutreten. Erinnern heißt verstehen und Verantwortung übernehmen. Bildung und Empathie sind heute die stärksten Mittel gegen Ausgrenzung und Antisemitismus.

Nur wer die Vergangenheit versteht, kann verhindern, dass sich Geschichte wiederholt und so dafür sorgen, dass Ausgrenzung nie wieder Teil des Zusammenlebens wird.

Titelfoto: 123rf/serezniy